当波士顿动力发布最新视频,展示其人形机器人 Atlas 完成高难度“空中转体三周半”时,宇树科技的工程师正在杭州工厂调试第23800台 Go2 机器狗的生产参数——这台即将出口德国的产品,成本仅相当于一台顶配 iPhone。

当硅谷风投为波士顿动力“十年后可能盈利”的 PPT 争论不休时,宇树科技创始人王兴兴在2025年供应商大会上宣布:“明年人形机器人 G1 的成本再降30%,目标销量突破10万台。”

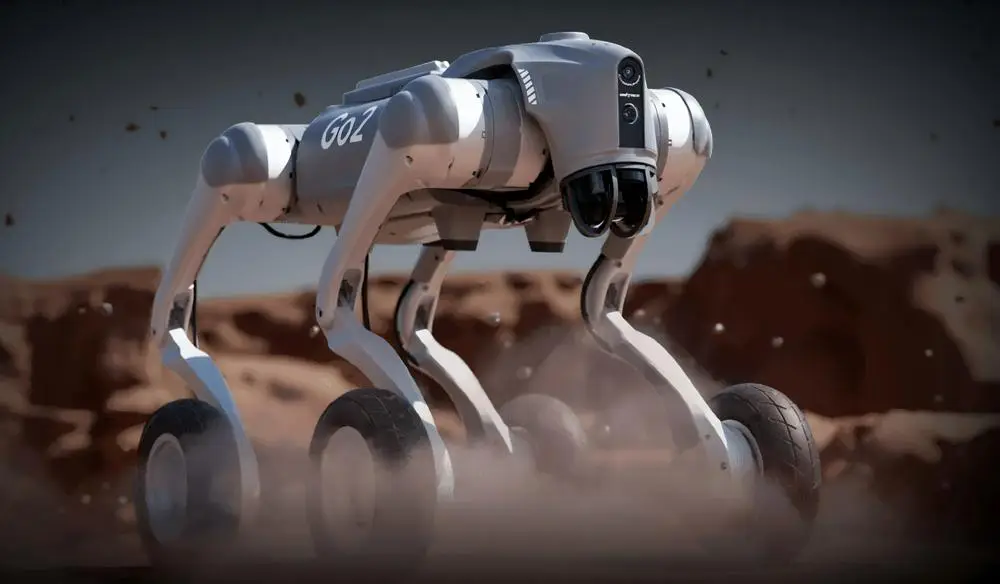

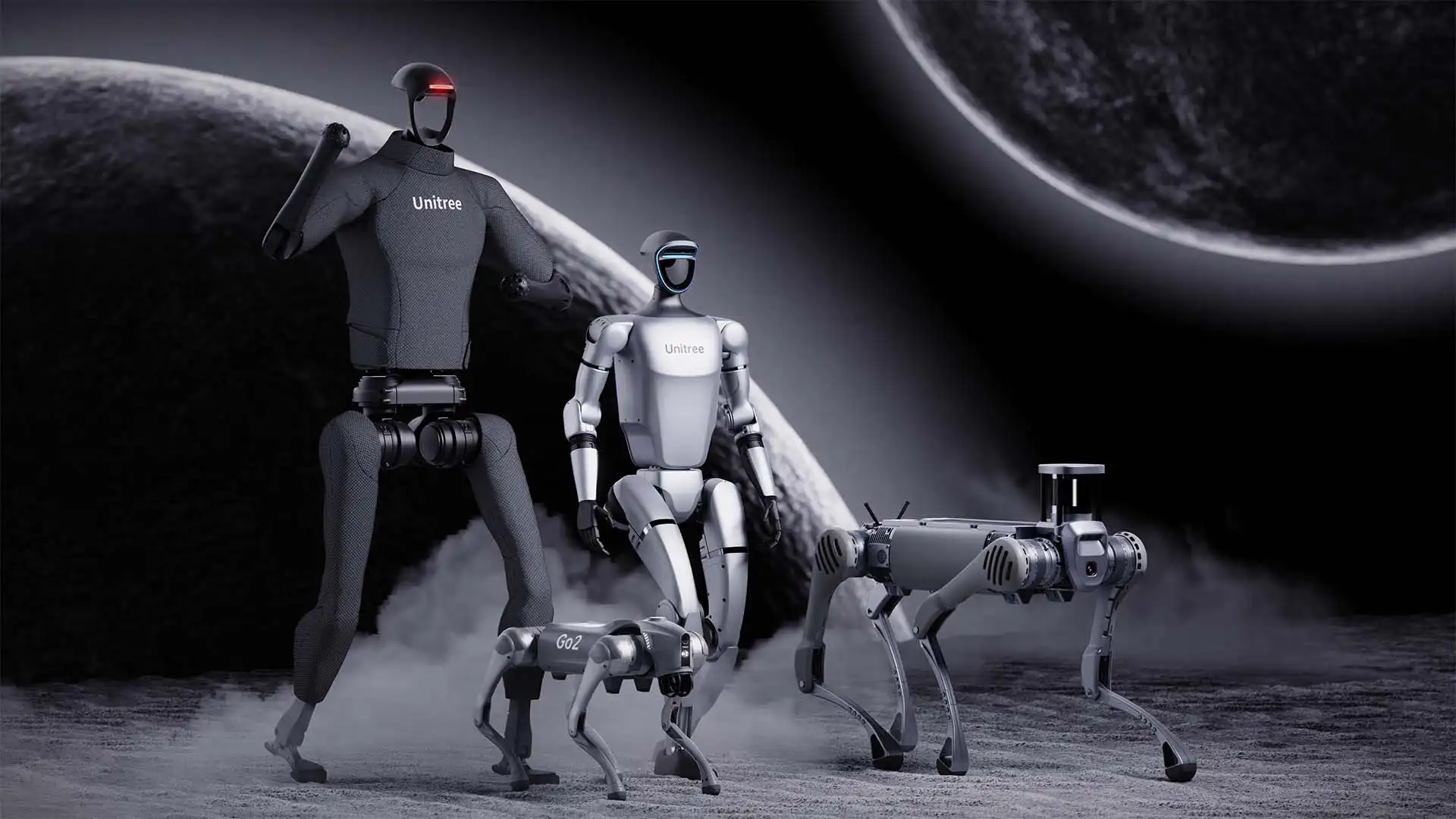

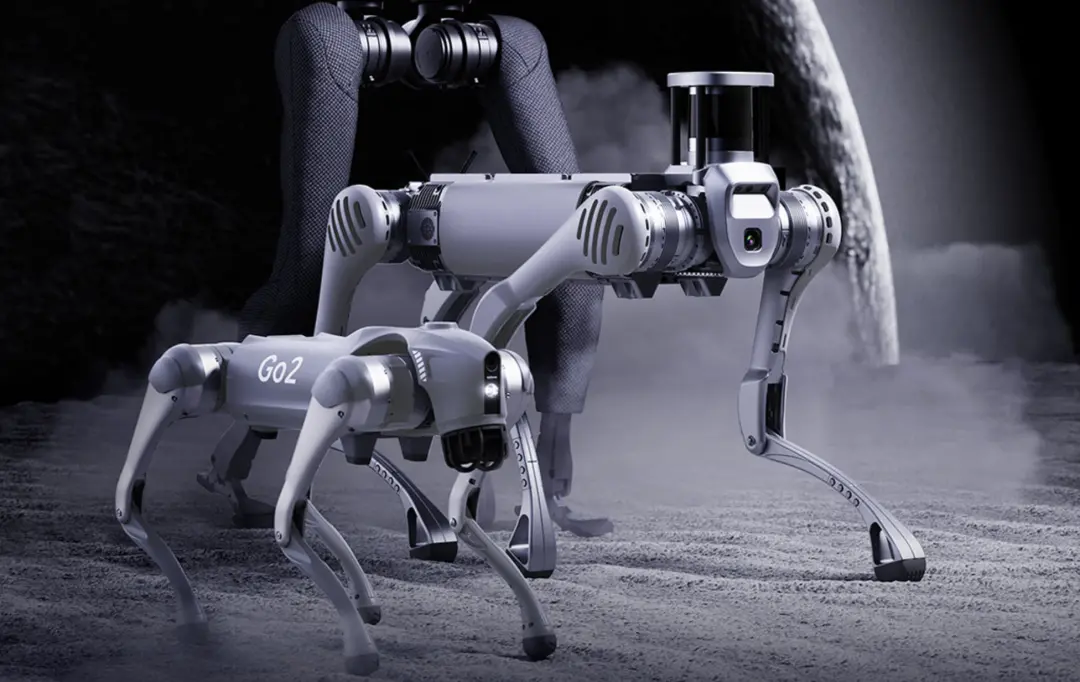

图片来源于:宇树科技

当美国国会为“限制中国机器人技术”的议案激烈辩论时,宇树科技的机器狗已在全球72个国家承担电力巡检、灾难救援、物流配送等任务,累计运行里程突破1.2亿公里——这相当于绕地球3000圈。

这不仅是企业间的竞争,更是两种产业逻辑的终极对决:一边是追求极限性能的“技术乌托邦”,一边是扎根量产落地的“制造理想国”。

01

颠覆者宣言:

宇树科技的“成本杀戮”方程式

从春晚舞台到世界工厂:一场“技术民主化”运动

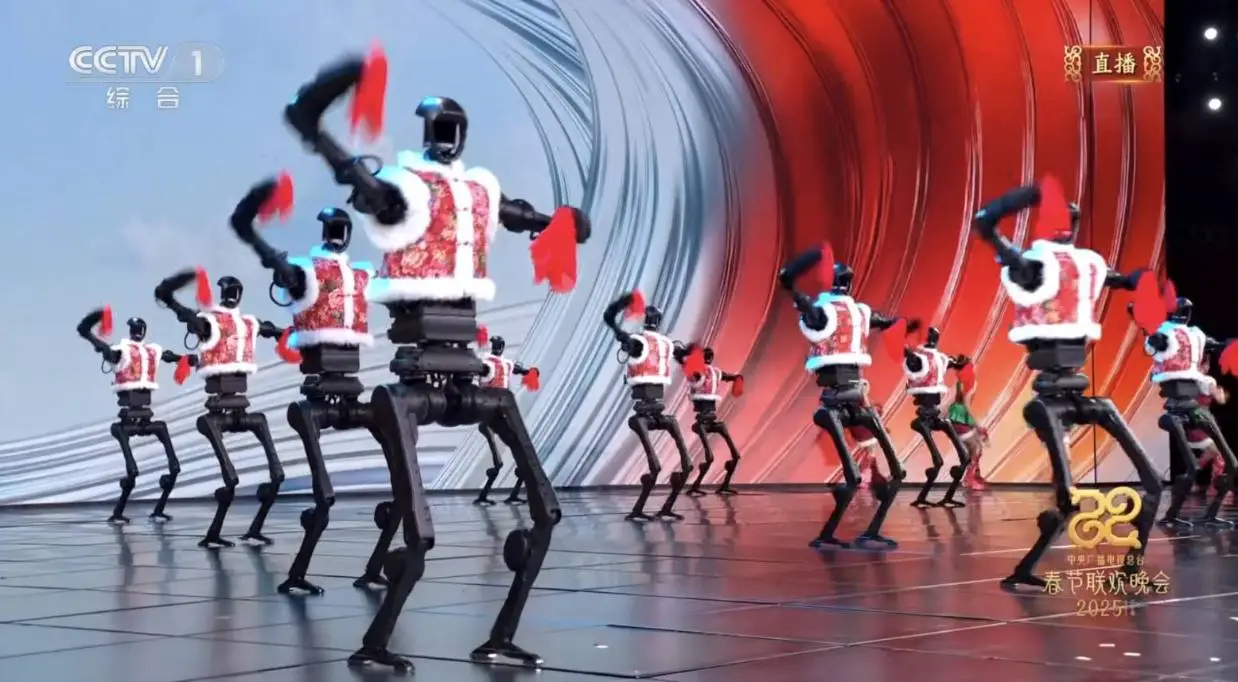

2025年央视春晚上,宇树科技的H1人形机器人表演的《千手观音2.0》引发全球瞩目。这些配备32个自由度的机器人,不仅实现了0.01秒级的多机协同控制,更以9.9万元的售价彻底击穿行业价格体系——同期波士顿动力 Atlas 的研发成本超过200万美元/台。

图片来源于:网络

技术民主化的三重颠覆:

硬件成本重构:通过自研精密执行器,将单个关节模组成本从波士顿动力采用的液压系统3000美元降至200美元,降幅达93%;

数据飞轮效应:全球50万台在役设备实时回传操作数据,使运动控制算法迭代速度达到竞争对手的5倍;

开源生态战略:2024年开源 G1 机器人全量训练代码后,全球开发者贡献的算法使抓取成功率从68%跃升至91%。

“白菜价”背后的产业密码

宇树科技的成本优势绝非简单的“低价倾销”,而是一场精密计算的产业革命:

供应链拓扑学

在杭州滨江区50公里半径内,聚集着从稀土永磁材料(宁波韵升)、谐波减速器(绿的谐波)到碳纤维结构件(中复神鹰)的完整产业链。这种“蜂窝状供应链”使宇树能在72小时内完成从设计变更到样机验证的全流程,而波士顿动力同等流程需要45天。

图片来源于:网络

工程师红利

不同于传统人口红利,中国每年60万机器人相关专业毕业生形成的“智造军团”,让宇树研发团队能以波士顿动力1/5的人力成本,实现3倍以上的专利产出量。浙江大学机械工程系教授陈鹰指出:“我们的学生从实验室到车间的技术转化周期,已从2015年的18个月缩短至现在的3个月。”

政策加速器效应

中国“十四五”机器人产业规划中,对“大模型+机器人”融合项目给予最高30%的研发补贴。宇树与深度求索(DeepSeek)联合开发的具身智能系统,正是受益于此,其多模态交互响应速度较上一代提升400%。

02

波士顿动力困境:

硅谷模式的“技术陷阱”

完美动作背后的商业悖论

波士顿动力 Spot 机器狗的每个后空翻,都是对商业规律的挑战:

成本黑洞:采用液压驱动的 Spot 单台制造成本达4.8万美元,而宇树电机驱动的 Go2 成本仅900美元;

图片来源于:宇树科技

应用场景错配:75%的 Spot 被科技公司采购用于“技术展示”,仅12%真正投入工业场景;

数据孤岛:封闭系统导致算法迭代依赖内部团队,宇树则通过开源社区获得日均3000次算法优化建议。

资本市场的“技术祛魅”

波士顿动力估值从软银收购时的11亿美元,跌至现代汽车接盘时的8.7亿美元,折射出资本市场对“纯技术崇拜”的反思。相比之下,宇树科技供应链企业长盛轴承的市值,在2024年7月合作官宣后9个月内暴涨730%,印证了“量产能力比技术参数更具估值穿透力”。

03

新工业革命:

机器人产业的“中国范式”

从“替代人力”到“定义场景”,宇树科技正重新书写机器人的价值公式!

电力巡检场景:在新疆-安徽±1100kV特高压线路,搭载红外热像仪的机器狗将故障识别准确率从人工巡检的82%提升至99.6%,单台设备年节省运维成本47万元;

银发经济场景:与京东健康合作的陪护机器人,通过跌倒检测、用药提醒等功能,使独居老人意外发生率下降68%;

图片来源于:宇树科技

极限作业场景:在福岛核电站退役工程中,宇树防辐射机器狗的工作时长达到人类工程师的30倍。

产业升维:从硬件制造到生态标准

当前,宇树科技的战略已超越单纯产品竞争:

操作系统霸权:基于开源框架 LeRobot 构建的开发者生态,吸引全球12万注册开发者,形成类似 Android 的生态护城河;

协议标准输出:主导制定的《四足机器人通信协议标准》已被 ISO 采纳,中国首次掌握机器人领域国际标准话语权;

跨界技术融合:与华为联合研发的“鸿蒙机器人套件”,实现跨设备算力调度效率提升300%,开辟“机器人即服务”(RaaS)新赛道。

04

未来战争的胜负手

当波士顿动力工程师仍在优化0.1秒的后空翻滞空时间时,宇树科技已在做两件更“残酷”的事:

成本结构的无限游戏:通过碳化硅电机、3D打印关节等创新,计划2026年将人形机器人终端价格压至5万元以内;

制造能力的量子跃迁:合肥超级工厂投产的“黑灯产线”,实现每8分钟下线一台 G1 机器人,工时效率超越特斯拉上海工厂。

这场较量揭示的不仅是企业成败,更是工业文明的范式转移:当西方还在实验室追求“技术的艺术性”时,中国正在工厂里实践“技术的民主性”。正如德国《工业4.0白皮书》最新修订版所言:“21世纪的智能制造,正在从莱茵河畔的精密仪器,转向长江三角洲的产业协同网络。”

或许未来史学家会如此记录:2025年,当波士顿动力完成第1000次完美后空翻时,机器人产业的历史车轮,早已沿着中国供应链铺就的轨道,驶向了另一个维度。